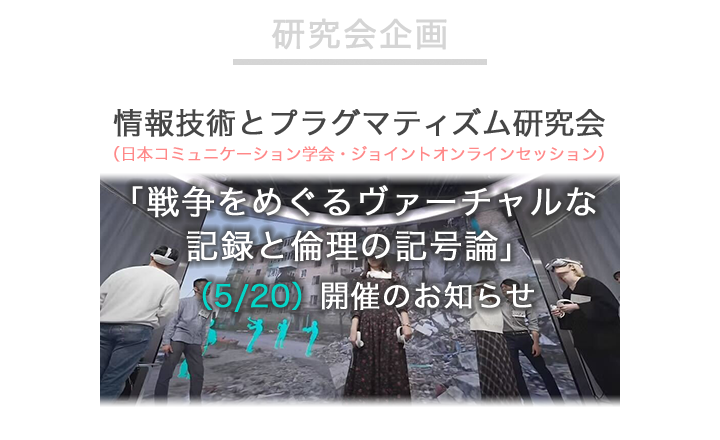

日本記号学会(情報技術とプラグマティズム研究会)× 日本コミュニケーション学会・連続ジョイントオンラインセッション

「戦争をめぐるヴァーチャルな記録と倫理の記号論」

※本セッションは、5月13日に開催される「VTuberの記号論――コミュニケーションの指標的分析をめぐって」 との連続セッションです。

日時:2025年5月20日(火) 19:00 – 20:45[予定・若干延長有]

開催形態:オンラインセッション(Zoom予定)

参加方法:(⇒文末)

悲惨な出来事を伝える記録手段として、写真は特別な役割を担ってきました。カメラの前の現実が、写真にはそのままの形で焼き付けられているという技術的過程への信頼が、写真に固有の記録のリアリティを生み出してきたからです。しかし写真という記録メディアをめぐるそのような信頼は、いまではまったく自明なものではありません。デジタルに生成される写真には、かつてのフィルムの感光過程が担保していたような、写真と現実との物理的な連続性が存在しません。また現実問題として、デジタルに生成される写真は容易に調整や加工が可能であり、そもそもまったく調整も加工もされていない写真、というものを想定できるかも定かではありません。

現在の写真記録が置かれたこの新たな立場がもつ意味は、悲惨な出来事をめぐる記録が問題となる際により先鋭的に現れてきます。何気ない日常の光景を写した写真に些細な調整や加工がされていたところで誰も文句はいいません。しかしたとえば戦争の被害など、人道的に重大な意味を持つ出来事の記録が関わってくると、そこには大変難しい問題が浮上してきます。ほんの些細な加工が、冒涜的な倫理上の違反行為として受け取られます。かつての写真技術におけるような物質的な連続性に基づく無加工性への信頼に依拠できなくなったとき、つまり写真がリアルなものではなくはじめからヴァーチャルなものになってしまったとき、悲惨な出来事の写真記録をめぐる倫理はどうなってしまうのか。これが本セッションのテーマです。

本セッションには報告者としてVR研究者の小松尚平さんをお迎えして、悲惨な出来事の記録とVRをめぐる倫理について議論します。小松さんは東京大学の渡邉英徳研究室にて、同研究室で制作された広島の被爆をめぐるデジタルアーカイブ「ヒロシマ・アーカイブ」の古写真をVR化した「古写真VR」や、ウクライナの戦争被災地のデジタルツインをVR化した「戦災VR」を制作しています。デジタル写真のヴァーチャル性を必然的に前景化させるこうした記録の実践は、写真記録の倫理をめぐる重大な問いを提起しているように思えます。

記号論の文脈では、写真と現実との結びつきは指標性の概念を元に議論されてきました。それは、記録される現実と写真との物理的な連続性に基づいて展開される記号解釈としての指標性です。そのような指標性は、デジタル写真からは失われてしまったように見えます。そこでもう一つの指標性概念を補助線として導入します。それは、写真と現実との関係ではなく、写真とその受け手との関係に関わるものとしての指標性の概念です。受け手にとって、その写真はどのようなものとして位置付けられるのか。受け手の〈いまここ〉は、写真に写っているかつての〈いまここ〉とどのような関係を作るのか。

本セッションでは、小松尚平さんに自身の制作実践について報告していただいた上で、その実践をめぐって記号論の観点から検討していきます。ヴァーチャルな写真が記録の倫理をめぐって提起する問いをどのように受け止め、どのような実践を構想していくことができるのか、参加者の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

【登壇者】

報告者:小松尚平(東京大学:ヴァーチャルリアリティ/情報デザイン)

論点提起:谷島貫太(二松学舎大学:記号論/技術哲学)

司会:松本健太郎(獨協大学:映像論/メディア論)

https://forms.gle/fyfouHj9z2a18SFQ9

日本記号学会:情報技術とプラグマティズム研究会

(共同幹事:加藤隆文・谷島貫太・椋本輔)