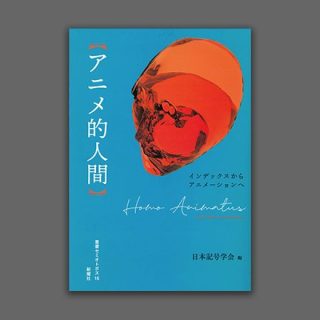

2019年5月25・26日に、早稲田大学戸山キャンパスにおいて、日本記号学会第39回大会「アニメ的人間――ホモ・アニマトゥス」を開催しました。長らく映画のサブジャンルという扱いを受けてきた「アニメ」は、近年の映像研究において、影絵や幻燈などを含めた、「動く絵」全般のより広いパースペクティブの中で考察されるようになってきています。さらにはハンス・ベルティンクの「イメージ人類学」においては、「魂を吹き込む」という意味での「アニメーション」が、イメージの根本的な原理であるとみなされています。こうした観点を手がかりに、これまでのアニメーション研究を総括しつつ、今日の私たちがアニメのキャラクターなどをいかにして「動かし」、そのことによっていかにして心を「動かされて」いるのかを、制作の現場にも目を向けながら問い直すことを目指しました。問われているのはつまり、今日の私たちはいかなる意味で「アニメ的人間」であるのか、ということです。

第1セッションは、「研究者ですが、アニメを浴びるように観ています――アニメーション・アトラスの試み」と題して、アニメーション研究の新たな地平を切り開くことを目指しました。小山昌宏会員が、ギリシア哲学の「アニマ」から、19世紀の人類学における「アニミズム」、そして現代日本の「アニメ」までの系譜を思想史的に跡付けてから、石岡良治会員は、無数に放映され続けるアニメ作品を重層的に観ることで垣間見える日本のディストピア的状況を鮮やかに浮かび上がらせました。

2日目は、分科会における会員らの充実した研究発表に引き続いて、第2セッション「キャラクターを動かす――現代アニメにおける「作画」」を行いました。溝口彰子さんを聞き手に、アニメーターの林明美さんをお迎えし、『同級生』や『BANANA FISH』といった作品を手がかりに、原作の漫画がアニメ化される過程で、キャラクターたちに「魂が吹き込まれ」ていく現場に迫りました。

続く第3セッション「アニメーションはアニミズムか?――アニメ的人間の未来」においては、まず増田展大会員が、モーションキャプチャの原型とも言える19世紀末の生理学的な試みから、ボストン・ダイナミクス社のロボットまでを通覧する中で、データに還元された身体を、再び現実に呼び戻そうとするときに生じる不気味さに着目しました。続いて細馬宏通さんは、『アルプスの少女ハイジ』の一場面の微視的な分析を通して、ハイジの食べるチーズが、一般的に思い浮かべられる「とろ〜り」のイメージとはまったく別の形で、しかし極めて巧妙に原形質としての生命を宿しているのかを活写しました。2日間を通して問われていたのが、現実との記号的な結びつきとはまったく異なる、アニメのリアリティの有り様であることを、見事に示したセッションでした。

会員はもちろん、非会員の方々にも数多くお越しいただき、盛況のうちに大会を終えることができたことを、実行委員としてうれしく思います。第1セッションのディスカッサント、第2セッションの司会という、目に見える役割ばかりでなく、企画の立案からポスターのデザインまで、陰になり日向になり尽力してくださった、小池隆太会員には心より感謝申し上げます。

橋本 一径 (早稲田大学)