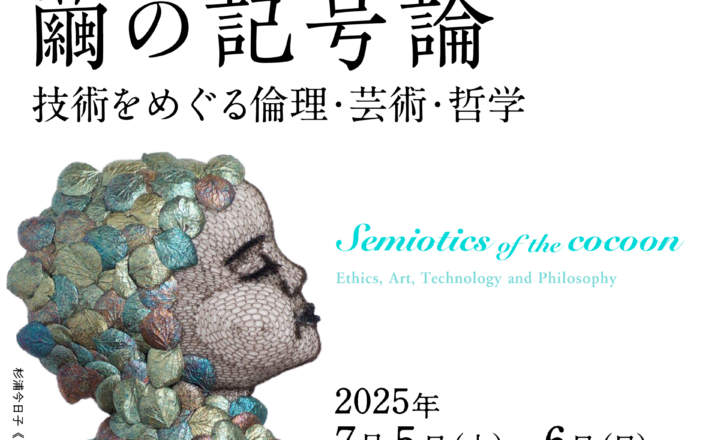

「繭の記号論」

岐阜県大垣市加賀野4丁目1-7

(ソフトピアジャパンセンタービル内 3F/4F)

実行委員長 大久保美紀(IAMAS 准教授)

概要

日本記号学会第45回大会では「繭の記号論」と題して、「技術」をめぐる問いを「倫理」「芸術」「哲学」という三つの観点から議論します。「技術」をテクノロジーの側面からだけでなく、テクネーや芸術を含むアート、また西洋近代技術の枠組みでは捉えきれない多元的なものとして再認識する契機となれば幸いです。

「繭」は E. コッチャによれば「生まれた後の卵」であり、近代以降の技術観を転覆させる脱人間的な新しい技術への視座の足がかりとなります。B. スティグレールの技術論にインスピレーションを受けた小説家 A. ダマジオは現代世界の状況をTechno-Cocon(テクノロジーの繭)と表現しました。「繭」は、絹織物産業を支える養蚕業を通じて、昆虫の技術が人間の技術と結びついて文明があることを確認させてくれます。「繭」を切り口として技術を問うことで、私たちは技術を新たに考えることができるに違いありません。

技術をめぐる倫理・芸術・哲学

今日の世界では、人工知能の台頭に言及するまでもなく、技術の道徳性が喫緊の問いであるにもかかわらず、この問題は十分に議論されていません。技術は私たちを助け、癒し、繋ぐというケアの役割を担うと同時に、私たちの道徳的判断に深く介入しているのです。

そして、技術としての芸術をいかに考えるかという問題も重要です。本大会の会場である情報科学芸術大学院大学[IAMAS]は科学的知性と芸術的感性の融合を建学理念に掲げ、最新の科学技術を吸収する先端的な芸術表現に取り組んできました。一方、メディアアートをめぐる状況は大きく変化し、一つの転機というべき局面を迎えています。芸術は伝統的に人間に固有の表現と考えられてきましたが、それは同時にエコロジカルな視座を私たちに与えてくれます。メディアアート、AI によるアート、バイオアートの実践は、技術について新たな考えを私たちにもたらすのでしょうか。

最後に、先端技術の発展は人間と機械をめぐる議論を精緻化させました。一般器官学、セカンドオーダー・サイバネティクス、ポスト現象学、アクターネットワーク理論といった、異なる学問領域を越境する議論を踏まえて考察することによって、そこには新しい技術哲学が創発されつつあるように思われます。ユクスキュル、ハイデガー、スローターダイク

らの提示する世界モデルの本質にある技術理解を再検討するとともに、コッチャの「繭」概念を新たな文脈へと接続する可能性を検討します。

【研究発表募集について】

今大会では研究発表の分科会を、7月5日(土)・6日(日)の両日に行います。

発表を希望される方は、「大会における研究発表について」 にて詳細をご確認の上、

2024年4月30日(火) までに、発表申込/要旨をメール添付にてお送りください。